JES2009徢椺偺堦擭屻偺宱夁曬崘彂丗

Early success doesn't guarantee clinical success

JES2009偱偼2擔娫偱17徢椺偵懳偟偰24偺寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞傪巤峴偟傑偟偨丅懡偔偺徢椺偺帯椕偼梊掕捠傝忋庤偔峴偒傑偟偨偑丄偦偆偱側偐偭偨徢椺傕偁傝傑偟偨丅傑偨摉弶偼丄忋庤偔偄偭偨 傛偆偵巚偊偰偄偨徢椺偺拞偵偼丄偦偺屻徢忬偑嵞敪偟偨傝丄捛壛帯椕偑昁梫偵側偭偨傝偟偨傕偺傕偁傝丄挿偄栚偱尒傞偲昁偢偟傕惉岟偟偨偲尵偊側偄徢椺傕偁傝傑偟偨丅寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞偼丄偦偺 掅怤廝惈屘偵媫惈婜偺帯椕惉愌偼偲偰傕椙岲偱偡偑丄懡偔偺寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞偼挿婜惉愌偺揰偱偼枹偩偵庤弍帯椕偵媦偽側偄偲尵偭偰傕夁尵偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄嵞帯椕偺昿搙偑崅偄偲偄偆 揰偺傒傪帩偭偰寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞偺桳梡惈傪斲掕偡傞帠偼偱偒傑偣傫丅椺偊偽丄偳傫側偵崅媺側怴幵偱偁偭偰傕俆枩僉儘丄侾侽枩僉儘揰専側偳偺掕婜専嵏偼昁梫偱偡偟丄偙偆偟偨専嵏偵傛傝尒偮偐偭 偨丄椺偊偽僞僀儎偺僱僕偺娚傒傪枹慠偵廋棟偟側偗傟偽戝帠屘偵偮側偑傝傑偡丅偟偐偟丄掕婜専嵏偱僞僀儉儕乕偵敪尒偱偒傟偽丄娚傫偩僱僕傪掲傔側偍偡偲偄偆嬌傔偰娙扨側張抲偱戝帠屘傪夞旔偱偒傑偡丅偙偆偟偨俀師揑張抲偑帪乆昁梫偱偁偭偰傕偦傟偼偦偺幵偺壙抣傪懝側偆傕偺偱側偄偺偲摨條丄寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞偵墬偄偰傕俀師揑張抲偑昁梫偱偁偭偨偲偄偆帠幚傪夁戝偵斱壓偡傞昁梫偼側偄偲峫偊傑偡丅偡側傢偪寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞偱偼奜壢庤弍傛傝掕婜揰専偺廳梫惈偑崅偄偲偄偆擣幆傪帩偮帠偵傛傝偦偺庛揰傪嵟彫尷偵棷傔傞帠偑弌棃傞偲尵偊傑偡丅

乽嫻晹奜壢丒怱憻寣娗奜壢儔僀僽庤弍僈僀僪儔僀儞乿偱偼丄儔僀僽庤弍傪峴偆偵摉偨偭偰偺條乆側儖乕 儖偑愝偗傜傟偰偍傝傑偡偑丄偦偺拞偵偼儔僀僽庤弍傪巤峴偟偨屻偺宱夁曬崘傪峴偆偲偄偆傕偺偑偁傝 傑偡丅JES偱偼丄偙偺僈僀僪儔僀儞傪弲庣偟丄崱擭傕嶐擭偺徢椺曬崘廤傪嶌惉偟傑偟偨丅

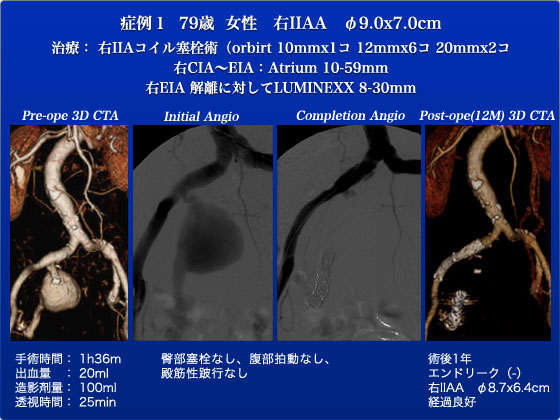

徢椺1偼塃撪挵崪摦柆偺9cm偺屒棫惈摦柆釒偱偟偨丅幚巤偟偨帯椕偼嵍戝戁摦柆傪5Fr僔乕僗偱慂巋偟丄嶳墇偊偱塃撪挵崪摦柆偺out flow vessel偱偁傞壓鋅摦柆傪Orbit僐僀儖9屄傪梡偄偰擖擮偵嵡愷弍傪峴偆帠偵傛傝乬棤岥乭傪暵偠傑偟偨丅Orbit僐僀儖偼detachable偱偁傞偨傔偵丄擺摼偺偱偒傞埵抲偲宍偑摼傜傟傞傑偱壗搙傕傗傝捈偟偑偱偒傞偺偑戝偒側摿挜偱偡丅傑偨俁師尦揑側bird乫s nest峔憿傪偟偰偄傑偡偺偱傛傝岠壥揑側嵡愷弍偑巤峴偱偒傑偡丅摨懁戝戁摦柆傪7Fr偺僔乕僗偱宱旂揑偵慂巋偟杮朚枹彸擣偱傞偺偱屄恖桝擖偟偨Atrium幮惢偺Covered stent傪塃憤挵崪摦柆偐傜塃奜挵崪摦柆偵偐偗偰棷抲偡傞偙偲偱摦柆釒偺乬昞尯娭乭傪暵嵔偡傞偙偲偱摦柆釒偺嬻抲傪恾傝傑偟偨丅寣娗憿塭偱僄儞僪儕乕僋偑柍偄帠傪妋擣偟傑偟偨偑奜挵崪摦柆偵夝棧偑偁傞帠偑敾柧偟傑偟偨丅Balloon expandable stent偵偼悢乆偺挿強偑偁傝傑偡偑摦柆夝棧偼悢彮側偄庛揰偱傕偁傝傑偡丅傑偨丄偙偺強尒偼変乆偑摦柆釒徢椺偱儖乕僠乕儞偵巊梡偟偰偄傞IVUS偱傕妋擣偱偒傑偟偨丅偦偙偱LUMINEXX傪夝棧晹偵棷抲偡傞偙偲偱懳張偟傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲偱戞2昦擔偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨偑丄弍屻宱夁偺椙偄帠傪尒偰宱旂揑帯椕偺埿椡傪夵傔偰抦傜偝傟傑偟偨丅偟偐偟丄摨帪偵偙偆偟偨愭恑揑側僨僶僀僗偑枹偩偵堦斒揑偵偼巊梡偱偒側偄杮朚偺尰忬傪桱偄傕偟傑偟偨丅愭偵弎傋偨Orbit僐僀儖偺摿挜傪嵟戝尷妶梡偟偰撪挵崪摦柆偺僐僀儖嵡愷傪嬌椡拞悤懁偵棷抲偡傞偙偲偱collateralnetwork傪壏懚偱偒偨偨傔偵鋅嬝惈骊峴傕尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅弍屻1擭宱偨尰嵼傕僗僥儞僩僌儔僼僩偺僘儗傗僄儞僪儕乕僋側偳偼擣傔傜傟偢丄塃撪挵崪摦柆釒傕8.7cm偲弅彫偟偰偍傝傑偡丅

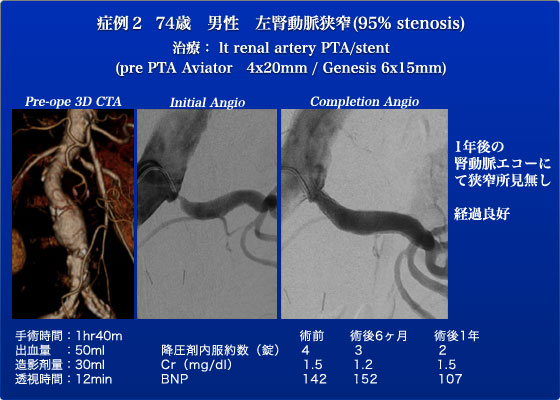

徢椺2偼丄嵍恡摦柆偺崅搙嫹嶓偺徢椺偱偟偨丅帯椕偺揔墳偼僐儞僩儘乕儖晄椙偺恡寣娗惈崅寣埑偱偟偨丅弍慜偵偼丄4庬椶偺崀埑嵻傪撪暈偟偰偍傝傑偟偨偑丄偦傟偱傕帪乆廂弅婜寣埑偑200傪挻偊傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅嵍恡摦柆偱偁偭偨偨傔丄嵍恡摦柆偺僉儍僯儏儗乕僔儑儞偑梕堈側嵍戝戁摦柆偐傜偺傾僾儘乕僠傪慖戰偟傑偟偨丅2009擭偵弶傔偰恡摦柆梡僗僥儞僩偲偟偰偺曐尟揔墳偑摼傜傟偨廬棃偺Palmaz stent傛傝嵶偔偰偟側傗偐側0.014乭懳墳偺Palmaz Genesis傪梡偄傑偟偨丅懢偔偰屌偄0.035乭偺媽Palmaz 偟偐巊偊側偐偭偨崰偵偼丄傾儞僾儔僢僣丄僗乕僷乕僗僥傿僢僼傪嬋偘偰僗僥儞僩偺tractability傪椙偔偟偨傝丄偁傞偄偼pre PTA偺僶儖乕儞傪梡偄偰7Fr偺僔乕僗偱恡摦柆傪intubation偟偨傝偡傞側偳偺傗傗斚嶨側僥僋僯僢僋偑昁梫偱偟偨偑丄偙偺嵶偔偰偟側傗偐側PalmazGenesis偑巊偊傞傛偆偵側偭偰偐傜恡摦柆intervention偼奿抜偵埨慡偐偮懍傗偐偵弌棃傞傛偆偵側傝傑偟偨丅杮徢椺傕傢偢偐30cc偺憿塭嵻偱帯椕傪廔偊傞偙偲偑偱偒偨偙偲偐傜傕丄Palmaz Genesis偺巊偄彑庤偺椙偝偑尒偰庢傟傑偡丅弍屻宱夁傕嬌傔偰椙岲偱丄戞2昦擔偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨丅弍慜偵偼4嵻撪暈偟偰傕彯埨掕偟偰偄側偐偭偨寣埑偑丄弍屻1擭傪宱偨尰嵼丄2嵻偺崀埑嵻偺傒偱廂弅婜寣埑偑140慜屻偵埨掕偟偰偍傝丄恡摦柆嫹嶓傪夝彍偡傞偙偲偺儊儕僢僩偼柧傜偐偱偟偨丅弍屻1擭傪宱偨尰嵼傕儀乕僗偵偁偭偨杮懺惈崅寣埑偼埨掕偟偰偍傝丄傑偨恡摦柆僄僐乕偵偰傕嵞嫹嶓偺強尒偼慡偔尒傜傟偢丄宱夁偼嬌傔偰椙岲偱偡丅弍慜傛傝偁傝傑偟偨枬惈恡晄慡乮僋儗傾僠僯儞1.5乯偼弍屻1擭傪宱偨尰嵼傕曄傢傜側偄忬懺偱偁傝丄嫊寣惈恡忈奞偺恑峴丒埆壔傪杊偘偨偲偺夝庍傕偱偒傑偡丅偄偢傟偵偟傑偟偰傕丄弍捈屻傕1擭屻偺尰嵼傕嬌傔偰椙岲側宱夁偱偡

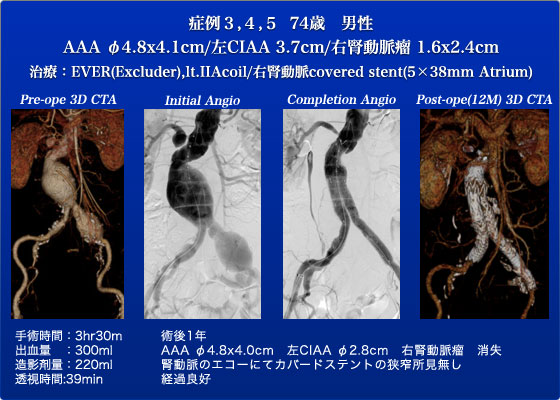

徢椺3丄4丄5偼JES2009偺僴僀儔僀僩偲傕偄偊傞徢椺偱偡丅4.1cm偺暊晹戝摦柆釒偲3.7cm偺嵍憤挵崪摦柆釒偵壛偊偰2.4cm偺塃恡摦柆釒偑偁傞嬌傔偰暋嶨側徢椺偱偡丅暊晹戝摦柆釒偺拞悤懁僱僢僋偑90搙偵孅嬋偟偰偄偨偨傔偵丄暊晹戝摦柆釒僗僥儞僩僌儔僼僩偲偟偰偼偦偺偟側傗偐偝偑棙揰偱偁傞Excluder傪梡偄傑偟偨丅傑偨嵍憤挵崪摦柆釒偺帯椕偵愭棫偪丄嵍撪挵崪摦柆偺僐僀儖嵡愷弍傪峴偄傑偟偨丅偙偺僐僀儖嵡愷弍偵傕変乆偑岲傫偱巊梡偟偰偄傞Orbit僐僀儖傪巊梡偟傑偟偨丅Orbit僐僀儖偼偄傢備傞detachable僐僀儖偱偁傝丄徢椺1摨條丄枮懌偺偄偔placement偑偱偒傞傑偱丄壗搙偱傕弌偟擖傟偑偱偒傞偙偲偲丄僐僀儖偑嶰師尦揑偵僨僓僀儞偝傟偰偄傞偙偲傪懚暘偵敪婗偟偨僐僀儖嵡愷弍偑偱偒傑偟偨丅僐僀儖嵡愷弍偲Excluder偵傛傞戝摦柆釒偺帯椕偑廔傢傝丄偄傛偄傛嵟擄娭偺塃恡摦柆釒偺帯椕傪巤峴偟傑偟偨丅塃恡摦柆釒偺帯椕偵偼丄徢椺1摨條丄Atrium幮惢偺僇僶乕僪僗僥儞僩傪梡偄傑偟偨丅懳徾寣娗偑塃恡摦柆偱偟偨偺偱丄塃戝戁晹傛傝7Fr偺Ansel 僔乕僗傪憓擖偟傑偟偨丅恡摦柆婲巒晹偵偁偭偨嫹嶓傪Pre PTA傪偟偨嵺偵乽僕儚僨僼僥僋僯僢僋乮備偭偔傝deflate偟側偑傜僔乕僗傪僶儖乕儞墇偟偵intubate偡傞曽朄乯乿傪梡偄偰Ansel 僔乕僗傪塃恡摦柆偵墱怺偔intubate偟傑偟偨丅偙偺僔乕僗傪夘偟偰5mm亊38mm偺Atrium幮惢偺僇僶乕僪僗僥儞僩傪憓擖偟傑偟偨丅拞悤懁偼嫹嶓偑偁傝傑偟偨偺偱丄梕堈偵seal偑摼傜傟傑偟偨偑丄枛徑懁偵偍偒傑偟偰偼5mm丄6mm丄嵟屻偼7mm偲僶儖乕儞傪彊乆偵僒僀僘傾僢僾偟側偑傜丄怲廳偵恡摦柆枛徑懁偺僒僀僘偵崌偆傛偆偵丄Atrium偺枛徑懁傪奼挘偟傑偟偨丅嵟廔揑偵偼丄endoleak偑姰慡偵徚幐偟傑偟偨丅摨帪偵婲巒晹偵偁傝傑偟偨嫹嶓傕夝彍偱偒傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲偱丄戞3昦擔偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨丅弍屻1擭傪宱偨尰嵼丄暊晹戝摦柆釒偍傛傃嵍憤挵崪摦柆釒偼偄偢傟傕弅彫孹岦偑尒傜傟傑偡丅堦斣偺擄娭偱偟偨塃恡摦柆釒偼嬃偔傋偒偙偲偵姰慡偵徚幐偟偰偍傝傑偡丅傑偨1擭宱偪傑偟偨尰嵼傕丄塃恡摦柆偺僇僶乕僪僗僥儞僩偵嵞嫹嶓偺強尒偼側偔丄宱夁偼嬌傔偰椙岲偱偡丅杮徢椺偼嵟崅偺僶僢僠僌乕徢椺偱JES2009偺僴僀儔僀僩偺傂偲偮偱偟偨丅

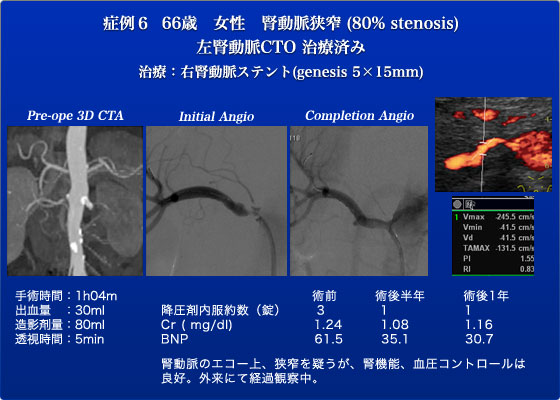

徢椺6偼丄恡寣娗惈崅寣埑偺姵幰偱偡丅偙偺姵幰偼丄JES偵愭棫偮偙偲1擭慜偵嵍恡摦柆偺CTO偵懳偟偰僗僥儞僩棷抲傪偟丄嵍恡憻傪媬嵪偟傑偟偨丅偦偺帪偵偼慡偔尒傜傟側偐偭偨塃恡摦柆偺昦曄偑1擭屻偵偼崅搙嫹嶓偲側傝丄偐偮崀埑嵻傪3嵻傕梫偡傞擄帯惈崅寣埑偲側偭偰偍傝傑偟偨丅峏偵僋儗傾僠僯儞偑1.24偲寉搙偺枬惈恡晄慡傕掓偟偰偍傝傑偟偨丅塃恡摦柆嫹嶓偼丄嵶偔偰偟側傗偐側 Genesis僗僥儞僩傪梡偄傞偙偲偵傛傝丄嬌傔偰僗儉乕僘偵帯椕偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲偱丄3嵻撪暈偟偰偄偨崀埑嵻偼弍屻1擭傪宱偨尰嵼傕1嵻偵側傝丄偐偮寣埑傕傛傝埨掕偟偰偍傝傑偡丅僋儗傾僠僯儞傕弍慜傛傝傗傗掅偄1.16偱偁傝丄彮側偔偰傕嫊寣惈恡忈奞偺埆壔偑梊杊偱偒偨傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅BNP傕弴挷偵掅壓偟傑偟偨丅弍屻1擭偺恡摦柆僪僢僾儔乕偱偼丄儅僀儖僪側嫹嶓偑媈傢傟傑偡偑丄恡婡擻暲傃偵寣埑僐儞僩儘乕儖偲傕椙岲偱柍徢岓惈偺in-stent restenosis乮ISR乯偱偡偺偱丄尰嵼偺偲偙傠宱夁娤嶡偲偟偰偍傝傑偡丅恡摦柆僗僥儞僩屻偵偼丄栺15亾慜屻偵偙偺傛偆側嵞嫹嶓偑尒傜傟傑偡偑丄柍徢岓惈偺応崌偵偼丄庤傪偮偗側偄偲偄偆偺偑変乆偺曽恓偱偡丅傑偨柍徢岓惈偺応崌偵偼庤傪偮偗側偄偲偄偆偺偼丄ISR偵尷偭偨偙偲偱偼側偔丄弶敪昦曄偵偍偒傑偟偰傕摨偠僗僞儞僗偱偍傝傑偡丅

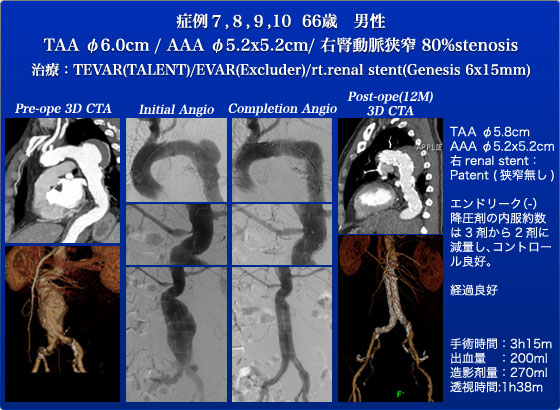

徢椺7丄8丄9丄10偼4偮偺幘姵傪桳偡傞66嵨偺抝惈偱偡丅墦埵媩晹戝摦柆偵擷忬釒偑偁傝丄偙偺擷忬釒偵懳偟傑偟偰偼丄栻帠彸擣偑庢摼偝傟偨偽偐傝偺TALENT傪梡偄偰帯椕偟傑偟偨丅TALENT偺摿挜偱偁傞孅嬋捛廬惈偑尒帠偵偟傔偝傟偨徢椺偱丄彫榩懁偺Bird beak尰徾傕奆柍偱偟偨丅暊晹戝摦柆釒偵娭偟傑偟偰偼丄拞悤懁僱僢僋偵100搙偺孅嬋偑偁傝傑偟偨偺偱丄孅嬋捛廬惈偺椙偄Excluder傪慖戰偟帯椕偟傑偟偨丅塃恡摦柆偺徢岓惈嫹嶓偵懳偟傑偟偰偼丄Genesis傪梡偄偰帯椕弌棃傑偟偨丅嵟屻偵巆傝傑偟偨塃榬摢摦柆偺恀惈釒偵娭偟傑偟偰偼丄攋楐儕僗僋偑掅偄偙偲偲丄帯椕偵擼峓嵡側偳偺崌暪徢偑敽偆偙偲偐傜丄risk乚benefit ratio偺娤揰偐傜傕宱夁娤嶡傪偟偨曽偑椙偄偲敾抐偟丄曻抲偟傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲偱丄擼峓嵡傗恡晄慡側偳傒傜傟傑偣傫偱偟偨丅弍屻1擭傪宱偨尰嵼丄嫻晹戝摦柆釒傕暊晹戝摦柆釒傕姰慡偵寣愷壔偟丄弅彫孹岦偑尒傜傟偰偍傝傑偡丅傑偨塃恡摦柆偼弍屻1擭傪宱偨恡摦柆僪僢僾儔乕偱傕丄嵞嫹嶓偼尒傜傟偰偍傝傑偣傫丅恡摦柆僗僥儞僩偺揔墳偼恡寣娗惈崅寣埑偺帯椕偱偟偨偑丄弍慜偵偼崀埑嵻傪3嵻撪暈偟偰傕晄埨掕偱偁偭偨寣埑偑尰嵼2嵻偱僐儞僩儘乕儖椙岲偲側傝傑偟偨偺偱丄椪彴揑偵傕恡摦柆嫹嶓傪帯椕偟偨堄媊偑徹柧偝傟偰偍傝傑偡丅榬摢摦柆釒偼埶慠偲偟偰柍徢岓惈偱偐偮僒僀僘傾僢僾偑尒傜傟偰偍傝傑偣傫偺偱堷偒懕偒宱夁娤嶡傪偟偰偄傑偡丅

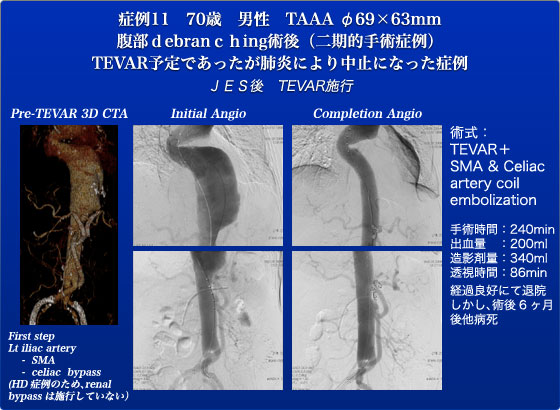

徢椺11偼丄嫻暊晹戝摦柆釒偵懳偡傞Hybrid庤弍徢椺偱偡丅Crawford type 嘨偺嫻暊晹戝摦柆釒偑 偁傝丄偐偮廳搙偺攛婥庮側偳偑偁偭偨偨傔丄奐嫻奐暊偵傛傞恖岺寣娗抲姺弍偼晄壜擻偱偁傞偲敾抐偝 傟丄帨宐偵徯夘偝傟偨姵幰偱偡丅JES偵愭棫偮偙偲偲2廡娫慜偵丄奐暊偟丄埲慜偵峴傢傟偰偄偨Y帤宆恖 岺寣娗偺塃媟偐傜8mm偺PTFE僌儔僼僩傪棫偪忋偘丄偦傟傪忋挵娫枌摦柆偲暊峯摦柆偺椉曽偵暙崌 偟傑偟偨丅偙偺姵幰偼丄恡峝壔徢偺偨傔偵婛偵寣塼摟愅傪峴偭偰偍傝傑偟偨偺偱丄恡摦柆嵞寶偼峴偄傑偣 傫偱偟偨丅偙偺庤弍傪JES偺2廡娫慜偵峴偄傑偟偨偑丄JES捈慜偵攛墛傪暪敪偟傑偟偨丅夝擬丒娚夝孹岦 偵偼偁傝傑偟偨偑JES摉擔偺挬偵側偭偰傕丄傑偩嫻晹儗儞僩僎儞偱攛墛偺強尒偑偁傝傑偟偨偺偱丄巆擮偱 偼偁傝傑偟偨偑姵幰偺埨慡傪戞堦偵峫偊丄擇婜庤弍偺嫻晹壓峴戝摦柆偐傜暊晹戝摦柆暘婒晹傑偱 TAG傪棷抲偡傞偲偄偆戞擇抜奒偺庤弍偼拞巭偟傑偟偨丅JES偑廔椆偟丄2廡娫宱偨帪揰偱攛墛偑帯桙偟 傑偟偨偺偱丄戞擇抜奒偺庤弍傪幏傝峴偄傑偟偨丅彯丄僗僥儞僩僌儔僼僩弍傪峴偆嵺偵寣娗憿塭傪峴偄傑偟 偨偲偙傠丄暊峯摦柆偲忋挵娫枌摦柆偺偄偢傟偺婲巒晹偐傜丄弴峴惈偺寣棳偑寢鉌晹傪挻偊偰擣傔傜傟 傑偟偨丅偙傟偼偦偺傑傑曻抲偟傑偡偲丄type 嘦 endoleak偺尨場偵側傝傑偡偺偱丄TAG偵傛傞僗僥儞僩僌 儔僼僩帯椕偵愭偩偭偰丄暊峯摦柆偲忋挵娫枌摦柆偺僐僀儖嵡愷弍傪巤峴偟傑偟偨丅僐僀儖嵡愷偛捈偪偵 TAG僗僥儞僩僌儔僼僩4杮傪梡偄偰嫻晹壓峴戝摦柆偐傜暊晹戝摦柆暘婒晹乮媽恖岺寣娗乯傑偱僗僥儞僩 僌儔僼僩傪棷抲偟丄摦柆釒偺嬻抲偵惉岟偟傑偟偨丅弍屻宱夁偼傑偢傑偢偱尦婥偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨 偑丄庤弍偐傜敿擭偱懠昦巰偝傟傑偟偨丅暊晹Debranch庤弍偼栺8帪娫偐偐偭偨忋偵丄堦杮160枩墌偲 崅壙側TAG傪4杮傕巊梡偟丄偦偺偆偪2杮丄320枩墌暘偼昦堾偺帩偪弌偟偲側傝傑偟偨丅偙傟偩偗偺帪娫揑丄傑偨宱嵪揑搳帒傪偟偨偵傕娭傢傜偢丄弍屻敿擭偱懠昦巰傪偟偰偟傑偄暋嶨側巚偄偑偟傑偟偨丅暯嬒梋柦偑抁偄偲峫偊傜傟傞僴僀儕僗僋徢椺偵懳偟偰丄偳傟偩偗帪娫揑丄宱嵪揑搳帒傪偡傞偺偑懨摉偱偁傞偺偐偲峫偊偝偣傜傟傑偟偨丅偲偼偄偊丄摦柆釒偺攋楐儕僗僋偺嫲晐偐傜夝曻偝傟偨嵟婜偺6儢寧娫偼埨傜偐側擔乆偱偁偭偨偲壠恖偐傜巉偄傑偟偨偺偱丄乽廔傢傝椙偗傟偽慡偰慞偟乿偱恖惗偺嵟婜傪怱壐傗偐偵夁偛偟偰偄偨偩偗偨偲偄偆帠偵偼廫暘側壙抣偑偁偭偨偺偩偲妋怣偟偰偄傑偡丅

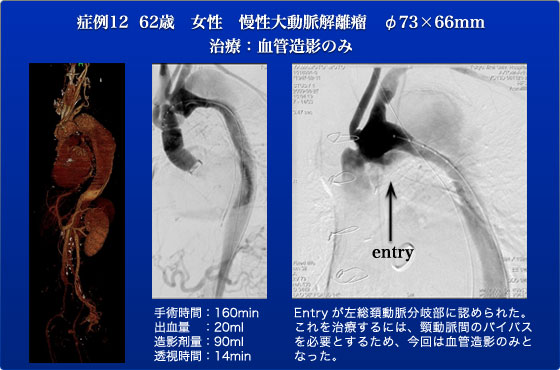

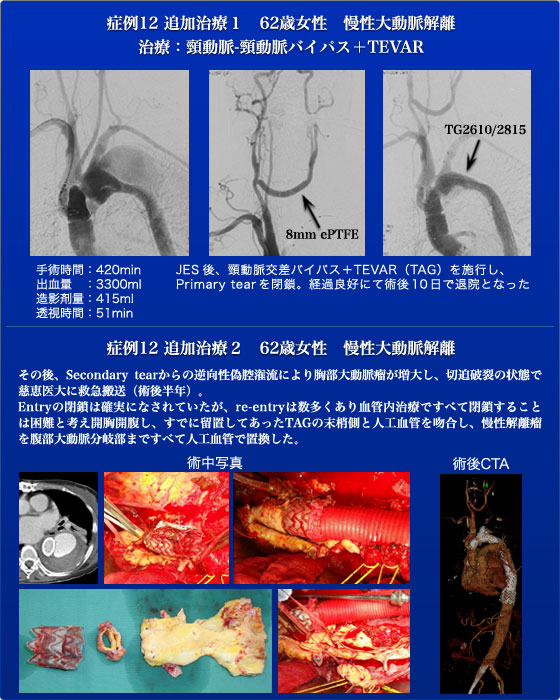

徢椺12偼丄嬌傔偰崲擄偱偁傝丄傑偨偦偺屻偺宱夁傕暋嶨側徢椺偱偡丅62嵨偺彈惈偱3擭慜偵 Stanford A宆偺媫惈戝摦柆夝棧傪姵偄丄偦偺帪偵懠堾偱Bentall庤弍偑側偝傟傑偟偨偑丄媩晹偐傜 嫻晹壓峴偵偐偗偰偺枬惈夝棧釒偼偦偺傑傑曻抲偝傟偰偍傝傑偟偨丅媩晹偐傜嫻晹壓峴戝摦柆偵偐偗 偰偺枬惈夝棧釒偑7.3亊6.6cm偵側傝丄偐偮攚晹捝側偳傕惗偠偨偨傔偵丄帨宐偵徯夘偝傟傑偟偨丅 Primary tear傪TAG偱暵嵔偡傞偲偄偆帯椕寁夋偱JES偵椪傒傑偟偨丅偟偐偟儔僀僽僒乕僕僃儕乕摉擔 偵巤峴偟偨寣娗憿塭偱Entry偑嵍憤栩摦柆偲傎傏摨偠崅偝偵懚嵼偟偰偄傞偙偲偑弶傔偰敾柧偟傑偟偨丅 変乆偼弍慜偵寣娗憿塭傪峴偆偲偄偆偙偲偼傎偲傫偳偟偰偍傜偢丄CTA偁傞偄偼MRI偵傛傞撉塭偺傒偱庤 弍偺揔墳側傜傃偵弍幃傪寛掕偟偰偍傝傑偡丅偙偺徢椺偵偍偒傑偟偰傕摨條偱丄寣娗憿塭偼嶣偭偰偍傝傑 偣傫偱偟偨丅偦偺strategy偺寚揰偼偙偺傛偆偵寣娗憿塭偵傛偭偰弶傔偰敾柧偡傞偙偲偑偁傞偲偄偆偙 偲偱偡丅偲偼偄偊丄怤廝揑側専嵏偱偁傞寣娗憿塭傪弍慜偵偼峴傢側偄偲偄偆億儕僔乕偺儊儕僢僩偺曽偑 僨儊儕僢僩傪忋夞傞偲峫偊丄尰嵼傕偦偺僗僞儞僗偼曄傢偭偰偍傝傑偣傫丅杮徢椺偵偍偒傑偟偰偼丄寣娗憿塭 偺寢壥丄嵍憤栩摦柆傪僗僥儞僩僌儔僼僩偱僇僶乕偡傞昁梫偑偁傝丄偦偺偨傔偵偼栩摦柆乚栩摦柆僶僀僷僗 弍偑昁梫偱偟偨丅儔僀僽僒乕僕儍儕乕拞偵偙偺傛偆側戝偒側帯椕曽恓偺曄峏傪偡傞偙偲丄峏偵昁偢偟傕 埨慡惈偑妋棫偝傟偰偄側偄庤弍傪儔僀僽僒乕僕儍儕乕拞偵峴偆偙偲偼揔愗偱偼側偄偲敾抐偟丄崱夞偼寣 娗憿塭偺傒偵偰庤弍傪廔椆偟傑偟偨丅JES屻偵栩摦柆乚栩摦柆僶僀僷僗弍偲TAG嫻晹僗僥儞僩僌儔僼僩 棷抲弍傪幏傝峴偄傑偟偨丅偡側傢偪嵍塃偺憤栩摦柆傪PTFE僌儔僼僩偱暙崌偟丄嵍憤栩摦柆傪拞悤懁偱 寢鉌偟傑偟偨丅偙偺傛偆偵偟偰偐傜TAG僗僥儞僩傪榬摢摦柆捈壓偵棷抲偟傑偟偨丅偙偺帪偺嵟廔寣娗憿塭 傪尒傑偡偲丄榬摢摦柆傪夘偟偰偺嵍塃偺憤栩摦柆偺寣棳偼嬌傔偰椙岲偱偟偨偑丄Bentall庤弍偺枛徑 懁暙崌晹偵偁偭偨嫹嶓晹偵棷抲偟偨TAG偺拞悤抂偐傜傢偢偐側type 嘥a endoleak偑擣傔傜傟傑偟 偨丅偙偺endoleak偼嬌彮検偱偁偭偨偨傔丄寣愷壔偡傞偱偁傠偆偲偄偆尒崬傒偱丄庤弍傪廔椆偟傑偟偨丅 偟偐偟偦偺庤弍偺3儢寧屻偵側偭偰傕彯丄type 嘥a endoleak偑巆懚偟丄偐偮釒宎偑憹戝偟偰偄偨偙偲偐 傜丄媽恖岺寣娗偲偺暙崌晹偵偁偨傞proximal neck偵Extra large Palmaz stent傪棷抲偡傞偙偲 偱丄type 嘥a endoleak傪張抲偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偟偐偟丄暊晹撪憻暘巬偺嬤朤偵懡悢懚嵼偟偨 re-entry偼暵嵔偣偢丄偦偺傑傑曻抲傪偣偞傞傪摼傑偣傫偱偟偨丅偦偺暊峯摦柆傗忋挵娫枌摦柆嬤朤偵 懚嵼偟偨re-entry偐傜偺寣棳偵傛傝夝棧釒釒偼峏偵憹戝傪懕偗傑偟偨丅2010擭7寧偵愗敆攋楐偺 媈偄偱帨宐堛戝偵斃憲偝傟傑偟偨丅帨宐堛戝偺ICU偵擖堾偝傟偰偐傜寣埑偺僐儞僩儘乕儖傪恾傝傑偟 偨偑丄傗偼傝愗敆攋楐偺媈偄偑擹岤偱偁偭偨忋偵攚晹捝傕偍帩懕偟偰偄傑偟偨偺偱丄偙傟埲忋偺 intervention偼摼嶔偱偼側偄偲敾抐偟丄奐嫻奐暊偵傛傞恖岺寣娗抲姺弍傪峴偆偙偲偲偟傑偟偨丅僗僥儞 僩僌儔僼僩弍偑幐攕偱偁偭偨偐斲偐偵娭偟偰偼丄寛偟偰柍懯偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅側偤側傜杮棃側傜奐 廲妘偲偲傕偵嵍奐嫻傪偟丄拞悤懁暙崌偼Bentall庤弍偺帪偺恖岺寣娗偺枛徑抂偵側傞偼偢偱偁偭偨庤 弍傪TAG僗僥儞僩偑棷抲偝傟偰偄偨偍偐偘偱丄嫻晹壓峴戝摦柆偺戞7嫻捙偺崅偝偱怴丒恖岺寣娗偲 TAG偺枛徑抂偲傪暙崌偡傞偙偲偑壜擻偲側傝傑偟偨偺偱嵞搙偺嫻崪廲愗奐偲恖岺怱攛偺巊梡傪夞旔偱 偒傑偟偨丅戞7榏娫偱奐嫻丒奐暊偟丄PCPS傪梡偄側偑傜暘愡幷抐傪偟偮偮恖岺寣娗抲姺弍傪峴偄傑偟 偨丅恖岺寣娗偺拞悤懁偼丄TAG偺枛徑抂偵暙崌偟傑偟偨丅暊晹撪憻暘巬偼island忬偺僷僢僠偱偡傋偰 嵞寶偟傑偟偨丅TAG偺枛徑抂偲僟僋儘儞恖岺寣娗偲偺暙崌偵偍偒傑偟偰丄僟僋儘儞恖岺寣娗傪TAG偺撪懁偵憓擖偟丄偐偮僼僃儖僩傪慡廃惈偵梡偄偰暙崌偟傑偟偨丅偙偆偡傞偙偲偱TAG偺恓寠偐傜偺弌寣傪嵟 彫尷偵怘偄巭傔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅CSF僪儗僫乕僕傕暪梡偟丄偐偮暘愡幷抐傕峴偄傑偟偨偺偱丄懳杻 醿傕側偔丄弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲偱偟偨丅偙偺徢椺偱偼丄僗僥儞僩偩偗丄偁傞偄偼儊僗偩偗丄側偳偺傛偆偵 堦偮偺僥僋僯僢僋偵偙偩傢偭偰姵幰偵憡懳偡傞偺偱偼側偔丄曐懚揑帯椕丄寣娗撪帯椕丄偝傜偵偼奜壢帯椕 側偳偡傋偰偺帯椕僆僾僔儑儞傪僶僀傾僗敳偒偵慖戰偟丄偦傟傪峴巊偱偒傞寣娗奜壢堛偲偄偆棫応偺桳擄 偝傪夵傔偰幚姶偱偒傑偟偨丅尒曽偵傛傝傑偟偰偼丄偙偺TAG偺棷抲弍偼柍懯偱偁偭偨偲尒偊傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄嵞搙偺奐廲妘丄媩晹慡抲姺偲恖岺怱攛偺巊梡傪旔偗傜傟偨偲偄偆堄枴偱丄戝偄側傞堄媊偑偁偭偨傕偺偲巚偄傑偡丅

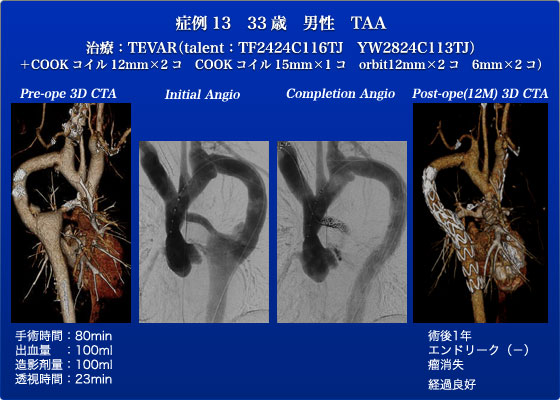

徢椺13偼33嵨偺抝惈偱丄戝摦柆弅嶓徢岓孮偺帯椕偺偨傔偵丄梒彮帪偵1夞丄惵擭帪偵1夞丄恖岺寣 娗偵傛傞僶僀僷僗庤弍偲恖岺寣娗抲姺弍傪庴偗傜傟偰偄偨33嵨偺桳柤昦堾偺怑堳偱偡丅崱夞偼嫻晹 壓峴戝摦柆偵棷抲偝傟偰偍傝傑偟偨恖岺寣娗偺枛徑懁暙崌晹偵壖惈摦柆釒偑惗偠傑偟偨丅偙偺壖惈摦 柆釒偑惗偠偨棟桼偼丄梒彮帪偵戝摦柆弅嶓徢岓孮偺屍懅揑帯椕偲偟偰丄忋峴戝摦柆偲嫻晹壓峴戝摦柆 偺娫偵旕夝朥妛揑側僶僀僷僗弍偑側偝傟傑偟偨偑丄崅峑惗偺帪偵崻帯庤弍偱偁傞墦埵媩晹偐傜嫻晹壓 峴戝摦柆偵偐偗偰偺戝摦柆弅嶓傪恖岺寣娗偱抲姺偟偨嵺偵丄旕夝朥妛揑側僶僀僷僗偺棧抐偑側偝傟偰 偄側偐偭偨偨傔偵丄懱偺惉挿偲偲傕偵丄旕夝朥妛揑僶僀僷僗偺嫻晹壓峴戝摦柆懁偺暙崌晹偑傂偭傁傟丄 擷忬釒偑惗偠偰偄傑偟偨丅帯椕寁夋偲偟傑偟偰偼丄TALENT偺嫻晹戝摦柆釒僗僥儞僩傪巊梡偟偰丄嫻晹 壓峴戝摦柆偲擷忬摦柆釒傪妘偰傑偟偨丅偟偐偟偙偺帯椕偩偗偱偼丄梒彮帪偵庴偗偨旕夝朥妛揑僶僀僷僗 偐傜偺type 嘦 endoleak偑巆懚偟偰偟傑偄傑偡丅崢摦柆偐傜偺type 嘦 endoleak偲偼堎側傝丄偙偺徢 椺偵偍偗傞type 嘦 endoleak偼忋峴戝摦柆偐傜釒偵捈愙寣棳偑峴偔偲偄偆嬌傔偰婋尟側type 嘦 endoleak偱偟偨丅偙偺偄傢偽乬棤岥乭傪暵嵔偡傞偨傔偵丄僐僀儖嵡愷傪峴偄傑偟偨丅岾偄丄TALENT偵 傛傞釒偺嬻抲偑側偝傟偰偄偨偨傔偵丄偙偺旕夝朥妛揑側僶僀僷僗偺拞傪棳傟傞寣棳偼傎傏0偵側傝傑 偟偨丅偙偺傛偆偵寣棳偑0偱偟偨傜丄嵡愷梡偺僐僀儖偑寣棳偱棳偝傟傞怱攝傕側偔側傝傑偡丅Outflow偑 側偄忬懺偱丄埨怱偟偰傑偢偼0.035乭偺僐僀儖傪旕夝朥妛揑僶僀僷僗撪偵棷抲偟丄懌屌傔傪偟偨屻偵丄 Orbit僐僀儖傪5屄棷抲偡傞偙偲偵傛傝丄姰慡側暵嵡傪摼傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰椙岲 偱丄弍屻戞2昦擔偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨丅弍屻1擭宱偪傑偟偨尰嵼丄TALENT僗僥儞僩僌儔僼僩偺 僘儗側偳偼慡偔尒傜傟傑偣傫丅傑偨偙偺嫻晹壓峴偵偁傝傑偟偨壖惈摦柆釒偼姰慡偵徚幐偟傑偟偨丅33嵨 偲偄偆庒擭幰偵僗僥儞僩僌儔僼僩傪梡偄傞偙偲偵娭偟偰偼丄媍榑偺梋抧偑巆偭偰偍傝傑偡偑丄偙偺徢椺偺 応崌丄奐嫻釡偑2夞傕偁傝傑偡偺偱丄庒偄偲偼尵偊丄奐嫻偁傞偄偼奐廲妘傪峴傢偢偵帯椕偑偱偒傞僗僥 儞僩僌儔僼僩偼嬌傔偰崌棟揑側慖戰偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅弍屻1擭宱偨尰嵼丄釒偑姰慡偵徚幐偟偰偍傝傑 偡偺偱丄崱屻僗僥儞僩僌儔僼僩偑僘儗傞壜擻惈傕嬌傔偰掅偄傕偺偲巚傢傟傑偡丅偄偢傟偵偟傑偟偰傕丄 乬僶僢僠僌乕乭徢椺偱偟偨丅

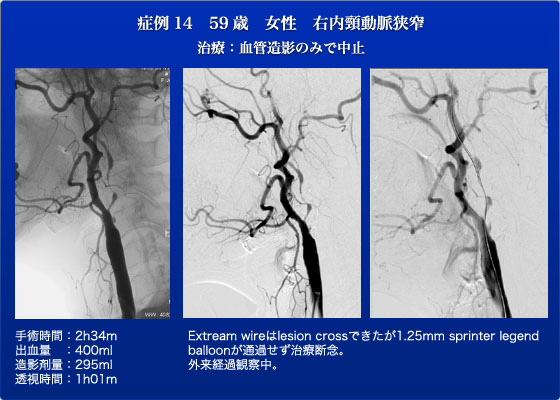

徢椺14偼塃柍徢岓惈偺崅搙撪栩摦柆嫹嶓徢偱偟偨丅柍徢岓惈偱偼偁傝傑偟偨偑丄崅搙嫹嶓偑姰慡暵 嵡偵側偭偨嵺偵擼峓嵡傪婲偙偡儕僗僋偑栺30亾掱搙偁傞偙偲偐傜丄寣峴嵞寶偺揔墳偑偁傞偲敾抐偟傑 偟偨丅寣娗憿塭傪JES摉擔偵弶傔偰峴偄傑偟偨偑丄変乆偑梊憐偟偰偄偨傛傝傕偼傞偐偵嫹嶓偼嫮偔丄偐偮 挿偄斖埻偵搉偭偰偍傝傑偟偨丅偙偺嫹嶓傪撍攋偡傞偺偵丄偝傑偞傑側儚僀儎乕傪梡偄傑偟偨偑丄偄偢傟傕 忋庤偔峴偒傑偣傫偱偟偨丅嵟廔揑偵偼丄嶥杫偺栰嶈愭惗偺傾僪僶僀僗偵傛傝巊梡偟偨extream儚僀儎乕 偵偰昦曄傪僋儘僗偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偟偐偟偦偺屻丄姤摦柆梡僶儖乕儞傪娷傔偨條乆側僶儖乕儞 傪梡偄傑偟偨偑丄僶儖乕儞偑昦曄傪僋儘僗偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅偙傟埲忋偺怺捛偄偼 risk乚benefit偺娤揰偐傜傕惓摉壔偱偒側偄傕偺偲敾抐偟丄偣偭偐偔僋儘僗偱偒偨extream儚僀儎乕偱偟偨偑丄桬婥偁傞揚戅傪偟傑偟偨丅弍屻擼峓嵡側偳偺崌暪徢偼尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅弍屻1擭宱偨尰嵼傕 柍徢岓惈偺崅搙嫹嶓傪書偊偨傑傑丄偙偺姵幰偼尦婥偵偝傟偰偍傝傑偡丅彯丄変乆偼撪栩摦柆嫹嶓徢姵幰 偺栺7妱偼撪枌攳棧弍偵偰懳張偟偰偍傝傑偡丅偟偐偟3妱傎偳偼CAS偵棅傜偞傞傪摼傑偣傫丅偙偺徢椺 偼CAS偑幐攕偵廔傢傝傑偟偨偺偱丄撪枌攳棧弍傪峴偆偺偑懨摉側慖戰巿偲峫偊傜傟偑偪偱偡偑丄偙偺徢 椺偺昦曄偼撪栩摦柆婲巒晹偐傜栺5cm偲挿偄斖埻偵搉偭偰僾儔乕僋偑懚嵼偟偰偍傝傑偟偨丅僾儔乕僋 偺忋墢偼偄傢備傞奜壢揑尷奅揰偺戞擇栩捙忋墢傪挻偊丄戞堦栩捙忋墢偵媦傫偱偍傝傑偟偨丅栩摦柆撪 枌攳棧弍偼惉愌傕埨掕偟偰偍傝丄挿婜奐懚棪偑栺懇偝傟傞慺惏傜偟偄庤弍偱偡偑丄偙偺傛偆側high lesion偐偮string sign徢椺偵偼丄撪枌攳棧弍偱偁偭偨偲偟偰傕丄崲擄偱偁傞偲敾抐偟傑偟偨丅偡側傢偪 intervention傕奜壢庤弍傕崲擄側徢椺偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偑丄栩摦柆偺庤弍偼梊杊庤弍偱偁傞偨傔 偵丄嬌傔偰崅偄埨慡惈偺庤弍偑媮傔傜傟傑偡丅偦偆偟偨拞丄奜壢庤弍偱傕僗僥儞僩帯椕偱傕僴僀儕僗僋偱 偁偭偨杮徢椺偵偍偒傑偟偰偼丄偄偢傟偺帯椕朄傕揔愗偱偼側偔丄峈寣彫斅栻側偳偵傛傞宱夁娤嶡偑儀僗 僩偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅懡偔偺撪栩摦柆嫹嶓徢偺帯椕偵偍偒傑偟偰丄僗僥儞僩偱偁傟丄撪枌攳棧弍偱偁 傟丄寣峴嵞寶傪偡傞偙偲偺堄媊偼妋幚偱偼偁傝傑偡偑丄寑揑偱偼偁傝傑偣傫偺偱丄偙偺傛偆側徢椺偺応 崌偵偼丄桬婥偁傞揚戅傪偡傞偺偑尗柧偱偡丅弍屻1擭傪宱偨尰嵼傕奜棃捠堾拞偱偡偑丄塃撪栩摦柆偺崅 搙偐偮傃枱惈偺嫹嶓偼偦偺傑傑戝恖偟偔偟偰偔傟偰偄傑偡丅岾偄丄弍屻偺擼峓嵡傗堄幆忈奞側偳傕尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅僗僥儞僩偱傕撪枌攳棧弍偱傕丄庤弍晄擻偲敾抐偝傟偨嬌傔偰傔偢傜偟偄徢椺偱偡丅

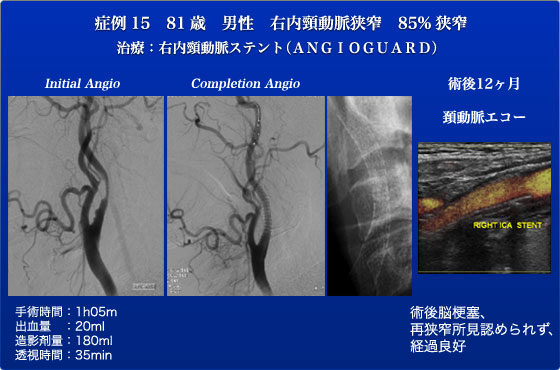

徢椺15偼塃撪栩摦柆偺徢岓惈崅搙嫹嶓偱偡丅偙偺徢椺偼徢椺14偺傛偆偵string sign偑尒傜傟 偢丄85亾掱搙偺嫹嶓偱偟偨偺偱丄彸擣偝傟偨偽偐傝偺Angioguard-Precise system傪梡偄偰1帪 娫掱搙偱偝偭偲帯椕傪峴偆偙偲偵惉岟偟傑偟偨丅弍屻擼峓嵡傗夁娏棳徢岓孮偼擣傔傜傟偢丄弍屻宱夁偼 嬌傔偰椙岲偱偟偨丅弍屻1擭傪宱偨尰嵼傕丄CTA側傜傃偵栩摦柆僪僢僾儔乕偱嵞敪偑慡偔尒傜傟側偄偙 偲偑妋擣偝傟偰偍傝傑偡丅栩摦柆嫹嶓徢偼懡偔偺応崌丄尷嬊惈偺昦曄偱偡偺偱丄堦扷廃弍婜偺擼峓嵡偲 偄偆儕僗僋傪僋儕傾偟偨応崌偵偼丄挿婜奐懚惈偵偍偒傑偟偰偼丄戝偄偵婜懸偱偒傞晹埵偱偡丅偲偼尵偊丄擭 偵堦搙偺掕婜揑側寬恌傪懕偗傞偙偲昁梫晄壜寚偱偡丅

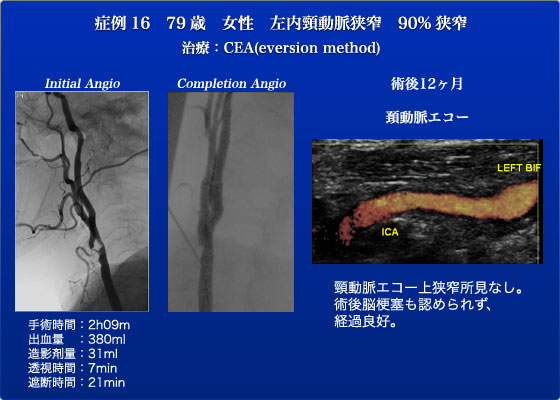

徢椺16傕JES2009偺僴僀儔僀僩偱偟偨丅栩摦柆嫹嶓徢偵懳偡傞昗弨揑帯椕偱偁傞撪枌攳棧弍傪 偍尒偣偟傑偟偨偑丄乽帨宐幃撪枌攳棧弍乿傪嫙棗弌棃傑偟偨丅帨宐幃撪枌攳棧弍偺摿挜偼丄旂愗偑3cm 偲悽奅偱堦斣彫偝偄偙偲丄栩摦柆幷抐帪娫偑暯嬒偱29暘偲嬌傔偰抁偄偙偲丄峏偵僷僢僠側偳偺堎暔傪巆 偝側偄偲偄偆偙偲丄偦偟偰嵟戝偺儊儕僢僩偼偙傟傑偱帨宐幃撪枌攳棧弍傪栺200椺偺姵幰偵峴偄傑偟偨 偑丄擼峓嵡偑傑偩1椺傕尒傜傟偰偄側偄偲偄偆嬌傔偰埨慡惈偺崅偄揰偱偁傝傑偡丅杮徢椺偵偍偒傑偟偰 傕幷抐帪娫偼20暘丄庤弍帪娫偼2帪娫偲嬌傔偰庤嵺傛偔峴偆偙偲偑偱偒傑偟偨丅庤弍帪娫2帪娫偺拞偵 偼丄弍慜偍傛傃弍屻偺寣娗憿塭偑娷傑傟偰偄傞偙偲傪峫偊傑偡偲丄庤弍帪娫帺懱偼偝傜偵抁偄偱偡丅弍 屻1擭偺栩摦柆僪僢僾儔乕偱偼丄慡偔嵞嫹嶓偼擣傔傜傟傑偣傫偟丄偳偙偵庤弍傪偟偨偺偐偑暘偐傜側偄丄 偲挻壒攇媄巘偑嬃偄偰偄傞傎偳偱偡丅摉慠偺偙偲側偑傜丄廃弍婜偺擼恄宱杻醿傗擼峓嵡偼偁傝傑偣傫偱 偟偨丅偙偺徢椺傕JES2009偺僴僀儔僀僩徢椺偱偁傝丄乬僶僢僠僌乕乭徢椺偱偟偨丅

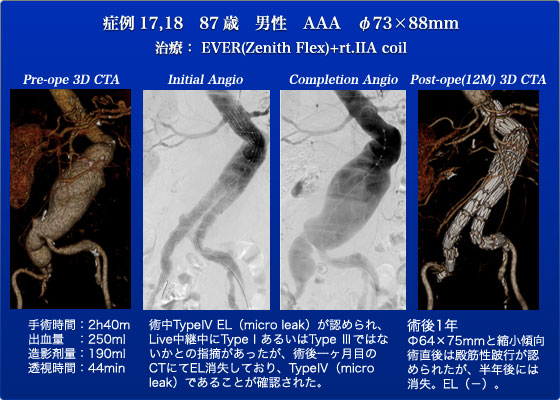

徢椺17丄18偼7.3亊8.8cm偲嬌傔偰戝偒側暊晹戝摦柆釒偲塃憤挵崪摦柆釒傪崌暪偟偨崅搙孅嬋傪 敽偆擄偟偄暊晹戝摦柆釒偺帯椕偱偟偨丅拞悤懁僱僢僋偺妏搙偼90搙丄傑偨嵍憤挵崪偼栺180搙偺僿傾 僺儞僇乕僽丄峏偵塃憤挵崪摦柆偵摦柆釒偑懚嵼偡傞偲偄偆媽Zenith偵偲傝傑偟偰偼埆忦審偑偄偔偮傕 廳側偭偰偄傞徢椺偱偟偨丅偟偐偟丄師悽戙偺Zenith偱偁傞Zenith Flex傪梡偄傞偙偲偵傛傝丄偙傟傜偺孅 嬋丄幹峴偵尒帠偵懳張偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅拞悤懁僱僢僋偍傛傃嵍媟偵Zenith Flex偺埿椡偑尒偰庢 傟傑偡丅傑偨弍捈屻偺寣娗憿塭偱変乆偼type IV endoleak偲敾抐偟偨偦偺endoleak偑夛応偺奆條丄偁傞偄偼僷僱儕僗僩偺堦晹偺愭惗偐傜丄type I a endoleak偁傞偄偼type III endoleak偱偼側偄偐偲 偺僐儊儞僩傕婑偣傜傟傑偟偨丅変乆偼丄憿塭嵻偑僗僥儞僩僌儔僼僩慡懱偐傜曽岦惈傪帩偨偢偵儃儚偭偲 楻傟弌傞姶偠偺endoleak偱偟偨偺偱丄type III 偁傞偄偼type I endoleak偱偁傞壜擻惈偼嬌傔偰掅 偄偲敾抐偟傑偟偨丅Type I endoleak偁傞偄偼type III偱偡偲丄僕僃僢僩忬偺寣棳偑尒傜傟傞偼偢偱偡 偑丄杮徢椺偱偼偦偦傟偑尒傜傟偢丄曽岦惈傪帩偨側偄儃儚偭偲偟偨憿塭嵻偺楻傟偱偟偨丅弍屻宱夁偼嬌 傔偰椙岲偱丄戞擇昦擔偵戅堾偺塣傃偲側傝傑偟偨丅偦偺屻丄掕婜揑偵専嵏偟偰偍傝傑偡偑丄弍屻1擭傪宱 偨尰嵼傕Zenith Flex偺棙揰偑3DCTA傪尒傑偟偰傕丄媟偺暵嵡偑側偄偙偲傪尒傑偟偰傕丄堦栚椖慠偱 偡丅Zenith Flex偺恀崪捀偑尒偰庢傟傞徢椺偱偡丅巆擮側偺偼JES2008偺帪偺Zenith Flex傪嫙棗 偟傑偟偨偑丄偦偺帪偐傜Cook幮偍傛傃儊僨傿僐僗暯揷幮偐傜傕偆彮乆偱栻帠彸擣偑庢傟傞偲尵傢傟 偮偯偗丄偦傟傪恀偵庴偗偰偠偭偲庱傪挿偔偟偰傑偭偰偄偨偙偲偱偡丅Zenith Flex偼2擭慜偺JES2008 偱杮朚弶岞奐偟偰偐傜幚偵2擭偺嵨寧傪宱偰丄傗偭偲栻帠彸擣偑摼傜傟傑偟偨丅彯丄2008擭JES偱 Flex傪巊梡偟偨帪偐傜Cook幮偐傜乽偁偲傕偆彮偟偱栻帠彸擣乿偲愢柧傪庴偗偰偍傝傑偟偨偺偱丄夛応 偺奆條偵傕巹偼偦偺傛偆側愢柧傪偟傑偟偨丅偡側傢偪丄JES2008偱傕JES2009偱傕Cook幮偐傜 乽傕偆偡偖丄傕偆偡偖乿偲偄傢傟丄偦傟傪恀偵庴偗偨巹偼傒側偝傫偵乽傕偆偡偖彸擣偑偍傝傞乿偲2擭楢懕偱尵偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄偼偨偟偰偦偺Flex偺彸擣偼2010擭7寧傑偱偵庢摼偡傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅2擭楢懕偱僆僆僇儈彮擭偲側偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄昁偢偟傕巹屄恖偺偣偄偱偼側偄偙偲偼偛棟夝偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

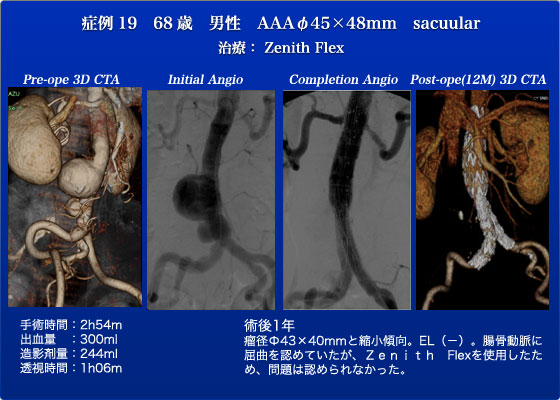

徢椺19傕捠忢偺媽Zenith偵偲偭偰偼僠儍儗儞僕儞僌側徢椺偱偟偨丅拞悤懁僱僢僋偼偲傕偐偔丄 3DCTA偱暘偐傞傛偆偵奜挵崪偍傛傃憤挵崪偺孅嬋偑嬌傔偰嫮偄徢椺傪偁偊偰Zenith Flex梡偵慖傃 傑偟偨丅偙偺徢椺偱傕Zenith Flex偼尒帠偵偦偺棙揰傪敪婗偟偰偔傟傑偟偨丅弍屻1擭傪宱偨CT専嵏偱 摦柆釒偑姰慡偵寣愷壔偟丄傑偨弅彫孹岦偵偁傞偙偲偑尒傜傟傑偟偨丅傑偨Cook幮偺柤梍偺偨傔偵傕丄 巹偺柤梍偺偨傔偵傕怽偟忋偘傑偡偑丄2010擭7寧偵傗偭偲擔杮偱傕Zenith Flex偑堦斒偵巊梡偱偒傞 傛偆偵側傝傑偟偨丅

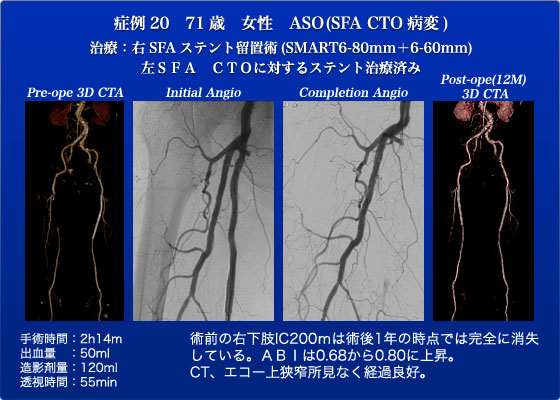

徢椺20偼丄僐儞僩儘僶乕僔儍儖側徢椺偱偡丅偡側傢偪丄曐尟揔墳偑側偄愺戝戁摦柆昦曄偵僗僥儞僩 棷抲傪峴偆偐斲偐偲偄偆揰偱偁傝傑偡丅2010擭尰嵼丄愺戝戁摦柆偍傛傃偦偺壓偺旼壓寣娗偵曐尟揔 墳偑偁傞僗僥儞僩偼堦偮傕偁傝傑偣傫丅偡側傢偪愺戝戁摦柆偵偳傫側偵尒帠偵僗僥儞僩傪棷抲偟偰傕丄 曐尟惪媮偼偱偒偢僗僥儞僩戙嬥偼昦堾偺帩偪弌偟偲側傝傑偡丅偙偺徢椺偼JES2009偵愭棫偮偙偲 1擭慜偵丄嵍愺戝戁摦柆偺CTO偵懳偟偰僗儅乕僩僗僥儞僩傪棷抲偟偰偄傑偟偨丅崱夞偼嵍偺徢忬偼嵞敪 偟偰偍傝傑偣傫偑丄塃偺娫焄惈骊峴偑埆壔偟偨偨傔偵丄帯椕偑昁梫偲側傝傑偟偨丅CTA偱偺恌抐偼塃愺 戝戁摦柆偺婲巒晹偐傜偺暵嵡偲敾抐偟傑偟偨丅嵍壓巿偵1擭慜偵棷抲偝傟偰偄傑偟偨SMART stent 偼尒帠偵奐懚偟偰偍傝傑偟偨丅偟偐偟偙傟偼丄愺戝戁摦柆僗僥儞僩懡偔偑偨偳傞摴偱偼側偔丄椺奜偱偁傞偙 偲傪偛棟夝偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅崱夞偼塃愺戝戁摦柆偺傎傏慡挿偵傢偨傞姰慡暵嵡偱偟偨丅偙傟 偵懳偟傑偟偰丄憀宎晹偐傜偺儚僀儎乕憖嶌偺傒偱CTO傪撍攋偟丄儔儞僆僼儀僢僙儖偺恀峯偵儚僀儎乕 傪栠偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅椉懁偺SMART僗僥儞僩偼偦傟偧傟1擭丄2擭宱夁偟偨尰嵼傕ISR傗stent fracture側偳傕尒傜傟偢僶僢僠僌乕偱偡丅孞傝曉偟怽偟忋偘傑偡偑偙偺傛偆側宱夁偼not the rule but exception偱偁傝傑偡丅

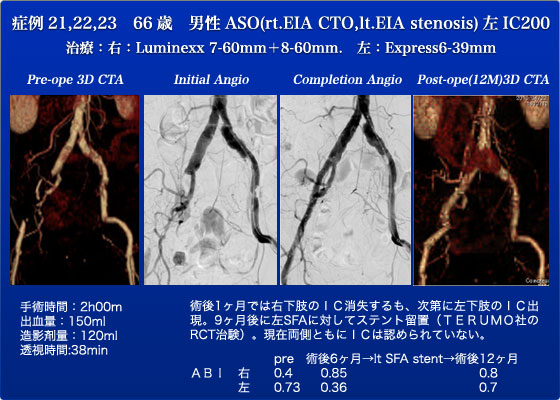

徢椺21丄22丄23偼丄暵嵡惈摦柆峝壔徢偑偁偪偙偪偵偁傞姵幰偱偡丅塃奜挵崪摦柆偺傎傏慡挿偵搉傞 CTO偑儊僀儞偺尒偣偳偙偲偱偟偨丅弴峴惈偲媡峴惈偺椉曽偱偙偺昦曄偵傾僾儘乕僠偟傑偟偨偑丄偁傑傝 擄廰偡傞偙偲側偔恀峯偵儚僀儎乕傪栠偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅椙偔傾儊儕僇恖偑乬better to be lucky than good乭偲尵偄傑偡偑丄傑偝偵偦偺捠傝偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅塃奜挵崪偺CTO偵懌偟傑偟偰偼丄儖儈 僱僢僋僗傪2杮巊梡偟傑偟偨丅傑偨嵍奜挵崪摦柆偵尷嬊惈偺崅搙嫹嶓偑偁傝傑偟偨偺偱丄偙偪傜偼惓妋 偐偮姰慡乮radial force乯側棷抲偑壜擻側Express stent偱偝偭偲帯椕偱偒傑偟偨丅弍屻宱夁偼嬌傔偰 椙岲偱丄椉懁壓巿偺娫焄惈骊峴偼姰慡偵徚幐偟傑偟偨丅偟偐偟丄弍屻10僇寧栚偵嵍壓巿偺娫焄惈骊峴偑 嫮偔側傝傑偟偨丅惛嵏偺寢壥丄挵崪摦柆偺僗僥儞僩偼偡傋偰椙岲偵奐懚偟偰偍傝傑偟偨偑丄嵍愺戝戁摦柆 偵怴偨側CTO昦曄偑惗偠偰偄傞偙偲偑敾柧偟傑偟偨丅偙偺昦曄偵懳偟傑偟偰偼丄巹偑帯尡摑妵堛傪偟偰 偍傝傑偡僥儖儌幮偺悽奅弶偺崙嵺嫟摨帯尡偵搊榐偟傑偟偨丅偙偺帯尡偼PTA偲僥儖儌幮偺Misago 僗僥儞僩傪儔儞僟儉偵妱傝偮偗偰Misago僗僥儞僩偺PTA偵懳偡傞桪埵惈傪徹柧偡傞妱傝晅偗帋尡偱 偡偑丄僗僥儞僩偼愺戝戁摦柆梡偵僨僓僀儞偝傟偨僼儔僋僠儍乕偟偵偔偄flexible側峔憿偱偁傝傑偡丅傾儊 儕僇偺巤愝30巤愝偲丄擔杮偺6巤愝偑摨帪偵帯尡傪峴偄丄怽惪傕摨帪偵峴偆悽奅弶偺帋傒偱偁傞偲偄偆 偙偲偱偡丅傕偟丄偙偺帯尡偑惉岟偡傟偽丄僨僶僀僗儔僌栤戣偼弖偔娫偵夝徚偡傞壜擻惈傪旈傔偰偍傝傑偡丅 傑偨丄偙傟傑偱奜崙偺堛椕婡婍儊乕僇乕偐傜偼壗偐偲昡敾偺埆偐偭偨擔杮偺帯尡娐嫬偱偡偑丄偦傟偑 楎埆偱偼側偄偲偄偆偙偲丄擔杮偱傕偒偪傫偲偟偨僨乕僞傪廤傔傜傟傞偙偲傪悽奅偵徹柧偡傞岲婡偱傕偁 傝傑偡丅偙偺徢椺偼挵崪摦柆僗僥儞僩傕僥儖儌偺Misago僗僥儞僩傕偡傋偰弴挷偵悇堏偟偰偍傝傑偡丅

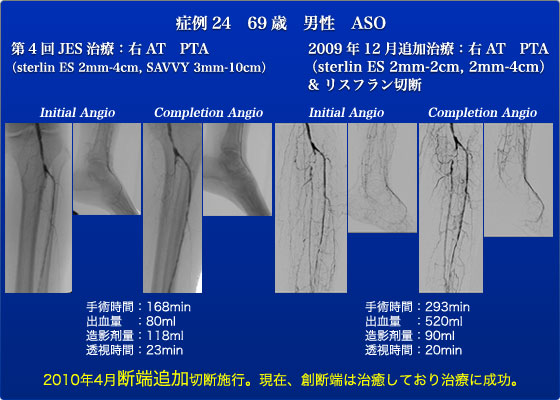

徢椺24偼嵟屻偺徢椺偱偡偑丄塃壓巿偺廳徢嫊寣巿徢椺偱偡丅尦乆偼3擭慜偵塃旼鈢摦柆偐傜塃懌攚 摦柆偵帺壠惷柆傪梡偄偨Distal bypass傪峴偄傑偟偨偑丄偦偺僶僀僷僗偑弍屻1擭栚暵嵡偟丄埨惷帪 捝側傜傃偵懌巜偺捵釃惈偑嵞敪偟傑偟偨丅傕偆僶僀僷僗偵巊梡偱偒傞惷柆偑巆偭偰偄側偄偙偲偐傜丄 PTA偵傛傞寣峴嵞寶弍傪帋傒傑偟偨丅塃戝戁摦柆傪弴峴惈偵慂巋偟丄寣娗憿塭傪峴偭偨偲偙傠丄塃TPT 偵儅僀儖僪側嫹嶓偲慜泺崪摦柆偺慡挿偵搉偭偰傃枱惈偺嫹嶓偑尒傜傟傑偟偨丅偦偙偱丄怴偟偄Sterling ES傪梡偄偰丄懌攚摦柆傑偱僶儖乕儞傪憓擖偟丄偦偙偐傜弴師奼挘偟丄嵟廔揑偵偼椙岲側寢壥傪摼傑偟 偨丅偟偐偟側偑傜丄JES偐傜4儢寧宱偪傑偟偨崰偵嵞嫹嶓偟傑偟偨偺偱丄塃慜泺崪摦柆偺捛壛奼挘偲偲傕 偵丄塃儕僗僼儔儞愗抐傪峴偄傑偟偨丅変乆偺恌椕懱惂偺堦偮偺摿挜偲偟偰丄僶僀僷僗偱偁傟丄僇僥乕僥儖 偺帯椕偱偁傟丄寣峴嵞寶偲摨帪偵僐儞僞儈僱乕僔儑儞偵偼廫暘棷抲偟偮偮丄夡巰慻怐偺僨僽儕乕僪儅儞 偁傞偄偼媟巜偺愗抐傪摨帪偵峴偆偲偄偆偙偲偱偡丅JES2009偐傜1擭宱偪傑偟偨尰嵼傕媬巿偵惉岟偟 偰偄傞忋偵丄懌偺抐抂偺彎傕偒傟偄偵帯桙偟偰偍傝傑偡丅杮徢椺傪尒傑偡偲丄帺壠惷柆僌儔僼僩偑枩擻偱 偼側偔丄寣娗奜壢堛傕寣娗僀儞僞乕儀儞僔儑儞傪愊嬌揑偵庢傝擖傟側偗傟偽CLI帯椕偑姰寢偟側偄帠傪暔岅偭偰偄傑偡丅

埲忋偺傛偆偵17徢椺乮24偺僀儞僞乕儀儞僔儑儞乯偵偍偄偰庤弍巰朣傗戝偒側崌暪徢偼堦偮傕側偔偼奣偹弴挷偵宱夁偟偰偍傝傑偡偑丄拞偵偼栤戣徢椺傕偁傝傑偡丅摿偵寣娗僀儞僞乕傋儞僔儑儞偵偍偄偰偼

乽弶婜惉岟亖椪彴揑惉岟乮挿婜乯乿偱偼偁傝傑偣傫偺偱尩廳側宱夁娤嶡偲儊僀儞僥僫儞僗偑昁梫偱偁傞偙偲偑偙偺宱夁曬崘彂偵傕尒偰庢傟傑偡丅JES2010偱嫙棗偟傑偡儔僀僽徢椺偽偐傝偱偼側偔丄偙偆偟偨夁嫀偺徢椺偺宱夁曬崘偐傜傕奆偝傑偵彮偟偱傕妛傃庢偭偰偄偨偩偗傞傕偺偑偁傝傑偟偨傜庡嵜幰偲偟偰朷奜偺婌傃偱偡丅

戞俆夞 Japan Endovascular Symposium

幚峴埾堳挿

戝 栘 棽 惗

![]() 堛椕儖僱僒儞僗(撉攧Online) [ 堛椕儖僱僢僒儞僗TV / 寊摦柆僗僥儞僩弍 / 戝摦柆僗僥儞僩僌儔僼僩弍 / 暵嵡惈摦柆峝壔徢偺帯椕 ]

堛椕儖僱僒儞僗(撉攧Online) [ 堛椕儖僱僢僒儞僗TV / 寊摦柆僗僥儞僩弍 / 戝摦柆僗僥儞僩僌儔僼僩弍 / 暵嵡惈摦柆峝壔徢偺帯椕 ]

![]() 僯儏乕僘僂傿乕僋帍 [ Newsweek 2000-1.19 巹偨偪偑悽奅昗弨偩 / 2006-10.18 悽奅偑懜宧偡傞擔杮恖100恖 ]

僯儏乕僘僂傿乕僋帍 [ Newsweek 2000-1.19 巹偨偪偑悽奅昗弨偩 / 2006-10.18 悽奅偑懜宧偡傞擔杮恖100恖 ]